Umfassendes Drogenlexikon von NeelixberliN – Wissenschaftlich fundiert, ehrlich und aktuell

🎬 Video-Version

🎧 Podcast-Version

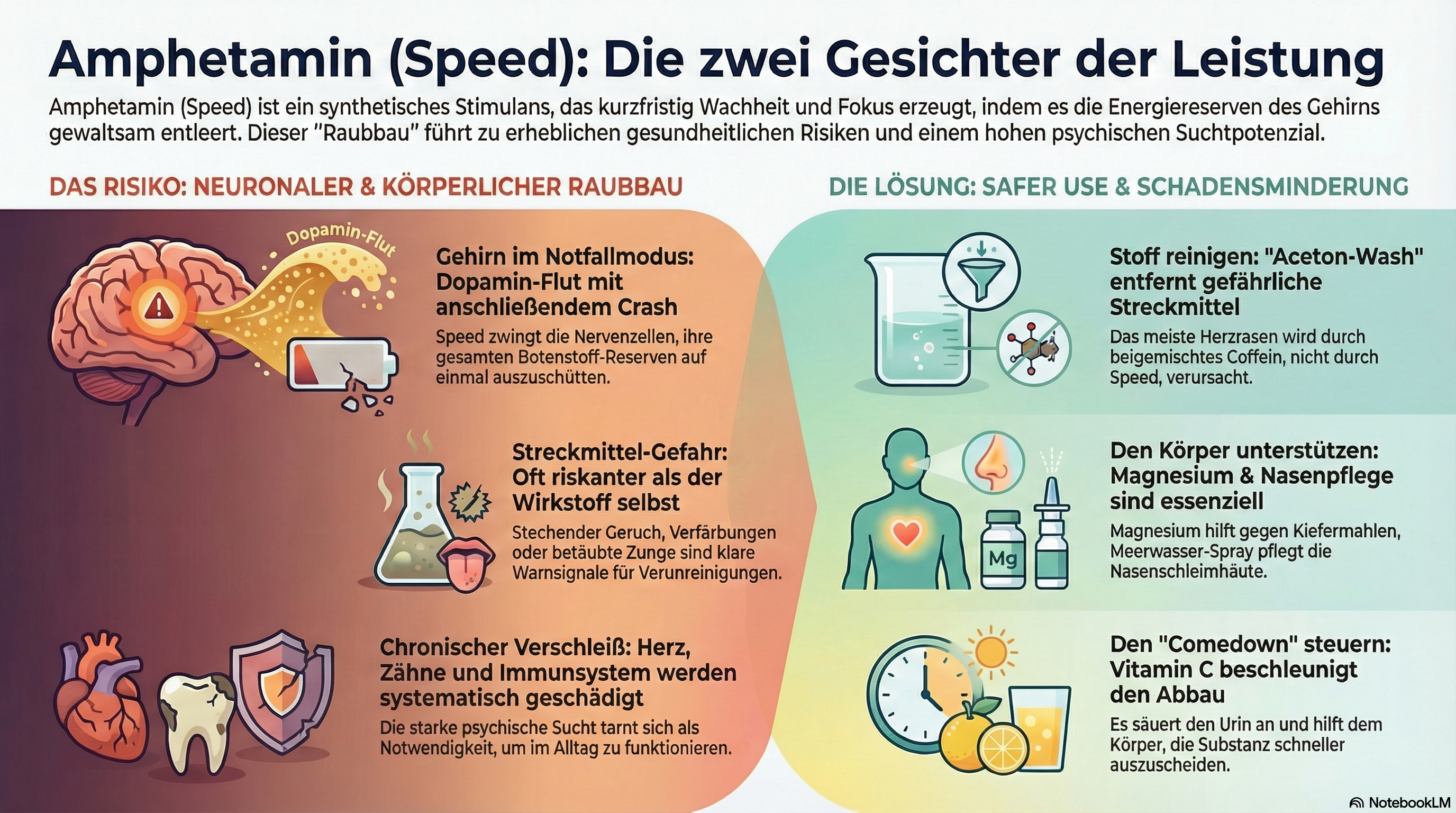

Hey Du, heute reden wir über den „Dauerbrenner“ der deutschen Club- und Arbeitsszene: Amphetamin, besser bekannt als Speed oder Pep. Es ist das Schweizer Taschenmesser unter den Drogen – es macht wach, es macht fokussiert, es macht gesprächig. Aber Speed ist auch eine Droge, die dich schleichend „auffrisst“, weil sie Energie verbraucht, die du eigentlich gar nicht hast.

In diesem Guide räumen wir mit alten Mythen auf. Wir schauen uns an, warum „Paste“ oft ein Marketing-Trick ist, wie Speed dein Belohnungssystem umprogrammiert und warum der Grat zwischen „Leistungssteigerung“ und totalem körperlichem Verfall bei Amphetamin so schmal ist.

„Bevor wir tief in die chemischen und neurobiologischen Abgründe eintauchen, hier die wichtigsten Fakten auf einen Blick – dein schnelles Briefing für den Notfall oder den Überblick zwischendurch:“

✨ KIS-ZUSAMMENFASSUNG

- Definition: Synthetisches Stimulanz (ZNS-Turbo).

- Wirkung: Massive Dopamin- & Noradrenalin-Flut. Fokus & Wachheit.

- Gefahr: Herz-Kreislauf-Schäden, Psychosen, starke psychische Sucht.

- Bio-Hack: Vitamin C beschleunigt die Ausscheidung zum Comedown.

🧪 Definition: Die Chemie des „Immer-Weiter“

Amphetamin (Alpha-Methylphenethylamin) ist ein vollsynthetisches Stimulanz. Auf dem Schwarzmarkt begegnet es uns meist als weißliches Pulver oder als feuchte Paste. Doch genau hier beginnt die erste große Täuschung des Schwarzmarktes.

„Doch Vorsicht: Was du auf der Straße kaufst, hat oft wenig mit reinem Amphetamin zu tun. Es gibt klare Warnsignale, an denen du erkennst, ob du hochwertigen Stoff oder gefährlichen Chemie-Abfall vor dir hast:“

⚠️ Streckmittel-Warnsignale

- Stechender Geruch: Synthese-Reste (Lösungsmittel). Verätzt die Nase!

- Gelbe/Rosa Farbe: Schlampige Herstellung (Oxidation).

- Betäubte Zunge: Hinweis auf Lidocain/Benzocain.

- Extrem bitter: Hinweis auf massive Coffein-Streckung.

📊 Die Verwandtschaft: Speed, Elvanse und Meth

Nicht alles, was wach macht, wirkt gleich. Es ist wichtig, die Unterschiede in der Potenz und der Anflutung zu kennen, um das Risiko einschätzen zu können.

„Amphetamin ist nicht gleich Amphetamin. Je nachdem, wie das Molekül aufgebaut ist oder wie es in den Körper gelangt, verändert sich die Gefahr für dein System massiv. Hier ist der direkte Vergleich:“

| Substanz | Potenz | Besonderheit |

|---|---|---|

| Speed (Straße) | Mittel | Oft 70% Coffein. |

| Elvanse (ADHS) | Kontrolliert | Wirkt sanft & sehr lange. |

| Crystal Meth | Extrem | Massiv neurotoxisch. |

🧠 Neurobiologie: Der Dammbruch im synaptischen Spalt

Speed ist kein „Treibstoff“. Es ist ein Peitschenhieb für dein Gehirn. Es liefert keine neue Energie, sondern zwingt deine Nervenzellen, ihre gesamten Vorräte an Dopamin und Noradrenalin auf einmal auszuschütten.

„Um zu verstehen, warum man sich auf Speed wie ein Gott fühlt, aber danach wie ein Wrack, müssen wir uns den mechanischen Raubbau in deinen Synapsen ansehen:“

🧠 Der neuronale Raubbau

Amphetamin wirkt doppelt: Es leert die Speicher deiner Nervenzellen und blockiert die Wiederaufnahme. Dein Gehirn wird mit Botenstoffen geflutet, die eigentlich für Notfälle reserviert sind. Danach folgt unweigerlich das „Dopamin-Loch“.

🚀 Die Wirkung: Unbesiegbar auf Pump

Die Wirkung tritt nasal nach wenigen Minuten ein und hält meist 4-12 Stunden an. Du fühlst dich wach, dein Selbstbewusstsein schießt durch die Decke und Hunger oder Müdigkeit existieren nicht mehr. Doch dieser Zustand ist künstlich erkauft.

„Zahlen und Fakten sind das eine, aber wie fühlt sich dieser schleichende Prozess im echten Leben an? Hier ist meine persönliche Sicht auf die Illusion der Unbesiegbarkeit:“

☕ NeelixberliN’s Real-Talk

„Der gefährlichste Moment ist, wenn du glaubst, du bräuchtest Speed, um ’normal‘ zu funktionieren. Die Droge tarnt sich als Funktionalität, während sie dir im Hintergrund die Lebensenergie raubt.“

💀 Chronischer Verschleiß: Wenn die Hardware schmilzt

Regelmäßiger Konsum führt zu einem systematischen Verschleiß. Das Herz wird überlastet, die Zähne leiden durch Nährstoffmangel und Bruxismus (Kiefermahlen), und das Immunsystem bricht langsam zusammen. Viele dieser Schäden hängen jedoch direkt mit der Reinheit des Stoffs zusammen.

„Interessanterweise sind viele der brutalsten Nebenwirkungen gar nicht auf das Amphetamin selbst zurückzuführen, sondern auf das, was die Dealer zum Strecken nutzen. Für erfahrene User ist daher die Reinigung des Stoffs die wichtigste Schutzmaßnahme:“

🔍 Reinheits-Check: Coffein & Aceton-Wash

Das meiste Herzrasen kommt vom Coffein, nicht vom Speed. Wer Aceton-Wash (Reinigung) anwendet, entfernt Coffein und Lösemittel.

⛓️ Sucht & der Weg zurück

Amphetamin macht psychisch extrem schnell abhängig. Man glaubt, ohne den „Turbo“ im Alltag nicht mehr funktionieren zu können. Der Weg heraus ist ein Marathon, der oft eine professionelle Entgiftung und Therapie erfordert.

„Wenn konsumiert wird, dann sollte das Risiko so gering wie möglich gehalten werden. Hier sind die goldenen Regeln für alle, die ihre Hardware nicht komplett zerstören wollen:“

🛡️ Safer Use Quick-Tips

- Nasenpflege: Meerwasser-Spray nutzen.

- Hardware: Magnesium gegen Kiefermahlen.

- Bio-Hack: Vitamin C zum Runterkommen (säuert Urin an).

🎓 Wissens-Check

Macht Speed körperlich abhängig?

Nein, die Sucht ist primär psychisch, aber extrem mächtig durch die Umprogrammierung des Belohnungssystems.

„Wissen ist Schutz. Bist du bereit, dein neues Wissen zu testen? Hier ist der Checkup und die Antworten auf die brennendsten Fragen der Community:“

❓ Was passiert bei einer Überdosis?

Extremer Blutdruck, Herzrasen, Krampfanfälle und Psychosen. Sofort 112 rufen!

❓ Kann man Speed rauchen?

Das gängige Amphetamin-Sulfat lässt sich nicht rauchen (es verbrennt). Nur Methamphetamin-HCL ist rauchbar.

❓ Wie lange ist Speed im Urin nachweisbar?

In der Regel 2 bis 4 Tage, je nach pH-Wert des Urins und Konsummenge.

📚 Wissenschaftliche Quellen & Referenzen

- S3-Leitlinie: Methamphetamin-bezogene Störungen (DGPPN).

- Pharmakologie: Mutschler, „Arzneimittelwirkungen“.

- Checkit!: Aktuelle Drug-Checking Daten zu Amphetamin-Reinheit.

NeelixberliN Fazit: Ein Teufelskreis aus geliehener Zeit

Speed ist die Droge der Leistungsgesellschaft. Es passt perfekt in eine Welt, die immer schneller werden will. Aber dein Körper ist kein Akku, den man unendlich überladen kann. Wer Speed nutzt, um zu funktionieren, hat den ersten Schritt in die Abhängigkeit bereits getan. Sei ehrlich zu dir selbst: Nutzt du es noch zum Feiern, oder brauchst du es schon, um „normal“ zu sein?