Umfassendes Drogenlexikon von NeelixberliN – Wissenschaftlich fundiert, ehrlich und aktuell

🎬 Video-Version

🎧 Podcast-Version

Hey Du, Spritzen, Rauchen, Sniefen – davon haben die meisten schon gehört. Aber es gibt eine Konsumform, die von extremer Scham und Tabus umgeben ist, über die aber dringend gesprochen werden muss: die rektale Applikation von Drogen.

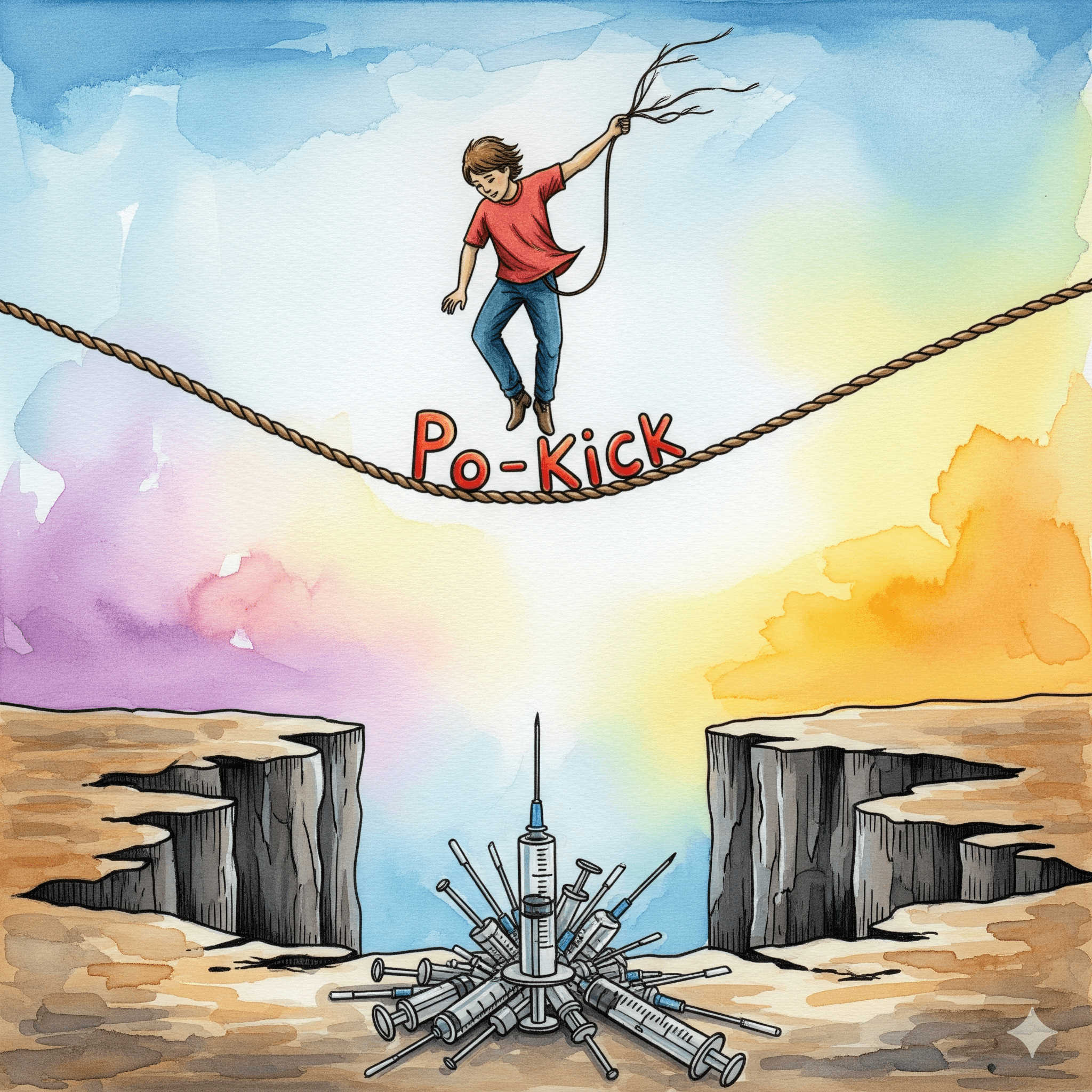

In der Szene wird das auch „Booty Bumping“, „Plugging“ oder „Po-Kick“ genannt. Manche sehen es als „smarte“ oder „sichere“ Alternative zum Spritzen. Aber diese Annahme ist eine lebensgefährliche Illusion. Die Risiken sind enorm und die Folgen können dein Leben für immer zerstören. Lass uns dieses Tabu brechen und die schonungslosen Fakten beleuchten.

🧐 Was ist rektale Drogenapplikation & wie funktioniert’s?

Rektale Applikation bedeutet, Drogen über den Enddarm (Rektum) aufzunehmen. Meistens wird die Substanz (z.B. Heroin, Kokain, MDMA, Ketamin) in Wasser aufgelöst und mit einer Spritze – IMMER OHNE NADEL! – in den Analkanal eingeführt.

Warum machen Leute das überhaupt?

Die Schleimhaut des Enddarms ist extrem dünn und von einem dichten Netzwerk an Blutgefäßen durchzogen. Wirkstoffe können hier sehr schnell aufgenommen werden und gelangen direkt in den Blutkreislauf. Die Wirkung setzt oft schneller und heftiger ein als beim Schlucken und kann in ihrer Intensität der von gespritzten Drogen ähneln, was das Suchtpotenzial massiv erhöht.

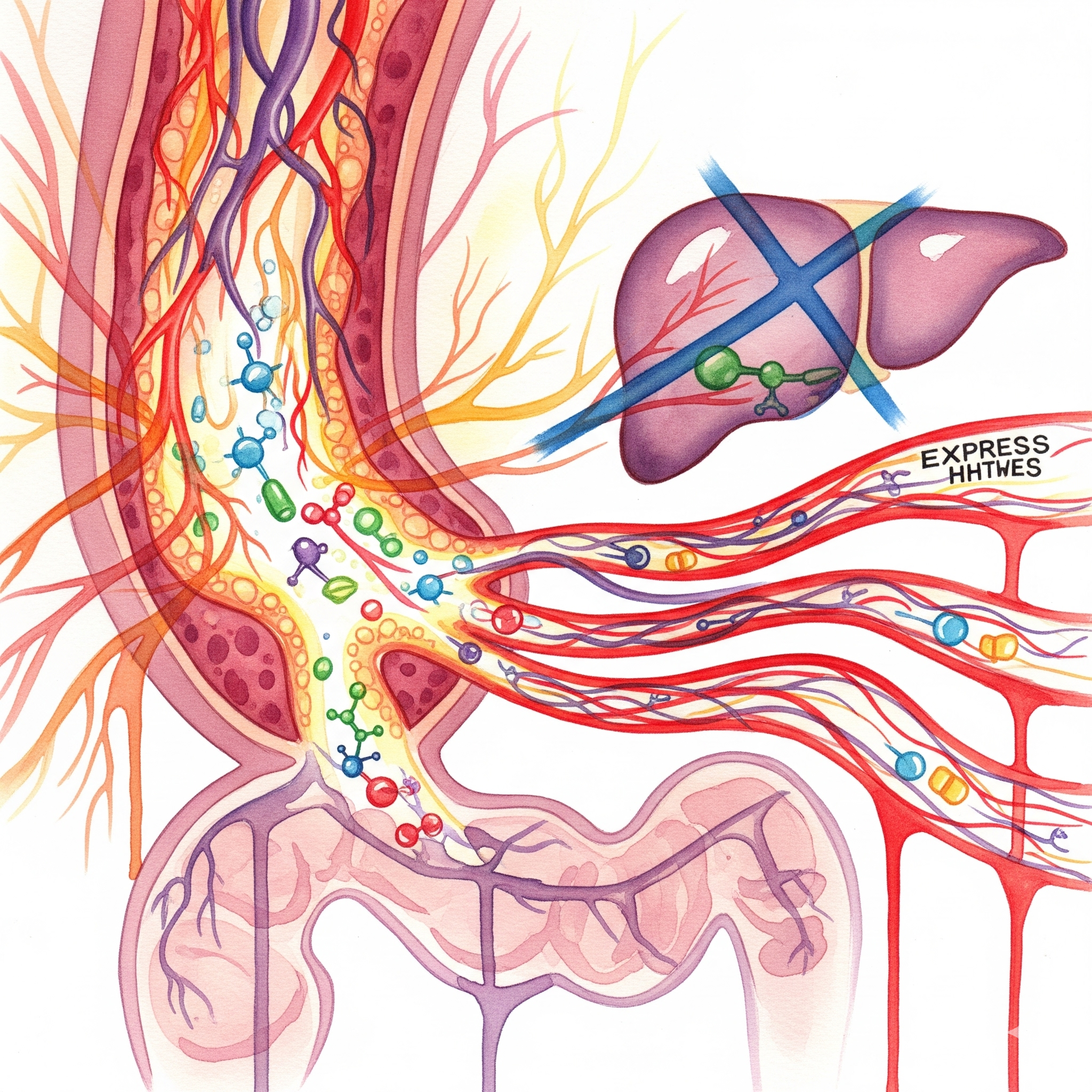

🧠 Pharmakologie: Der Expressweg, der die Leber umgeht

Der Grund für die hohe Potenz und das Risiko der rektalen Applikation liegt in der Anatomie des Enddarms und dem sogenannten „First-Pass-Effekt“.

- Zweigeteilter Blutabfluss: Das Rektum hat zwei venöse Abflusssysteme.

- Die unteren und mittleren Rektalvenen münden direkt in den großen Körperkreislauf. Sie umgehen die Leber.

- Die obere Rektalvene mündet in die Pfortader, die das Blut zuerst durch die Leber filtert.

- Der First-Pass-Effekt: Wenn man eine Droge schluckt, wird sie im Magen-Darm-Trakt aufgenommen und gelangt über die Pfortader komplett in die Leber. Dort wird ein großer Teil des Wirkstoffs sofort verstoffwechselt und unwirksam gemacht, bevor er den Rest des Körpers erreicht.

- Die rektale „Abkürzung“: Wird eine Droge im unteren Teil des Rektums aufgenommen, umgeht sie diesen Leber-Filter. Eine viel höhere Konzentration des unveränderten Wirkstoffs gelangt schlagartig ins Gehirn. Das Ergebnis: eine schnellere, stärkere Wirkung und eine extrem hohe Bioverfügbarkeit, die fast an die einer Injektion herankommt.

🛡️ Die trügerischen „Vorteile“ – Warum es keine sichere Alternative ist

Manche Konsument:innen reden sich ein, dieser Weg hätte Vorteile gegenüber dem Spritzen:

- „Venen schonen“: Keine Einstiche = keine zerstochenen Venen.

- „Weniger Infektionsrisiko“: Kein Nadel-Sharing = theoretisch weniger Risiko für HIV/Hepatitis.

- „Schnelle & intensive Wirkung“: Der Kick ist fast so stark wie beim Spritzen.

- „Diskretion“: Es ist unauffälliger als der intravenöse Konsum.

WICHTIG: Diese „Vorteile“ sind eine Illusion! Sie verlagern die Risiken nur und wiegen die massiven, spezifischen Gefahren dieser Konsumform nicht im Geringsten auf!

☠️ Die brutale Wahrheit: Die Nachteile und Gefahren

Jetzt mal Tacheles – die Risiken sind ENORM und können dein Leben für immer verändern:

- Lebensgefahr durch Überdosierung (OD): Weil die Wirkung so schnell und heftig kommt und die aufgenommene Dosis unkalkulierbar ist, ist eine Überdosis extrem wahrscheinlich, besonders bei Stoffen vom Schwarzmarkt mit unbekannter Reinheit.

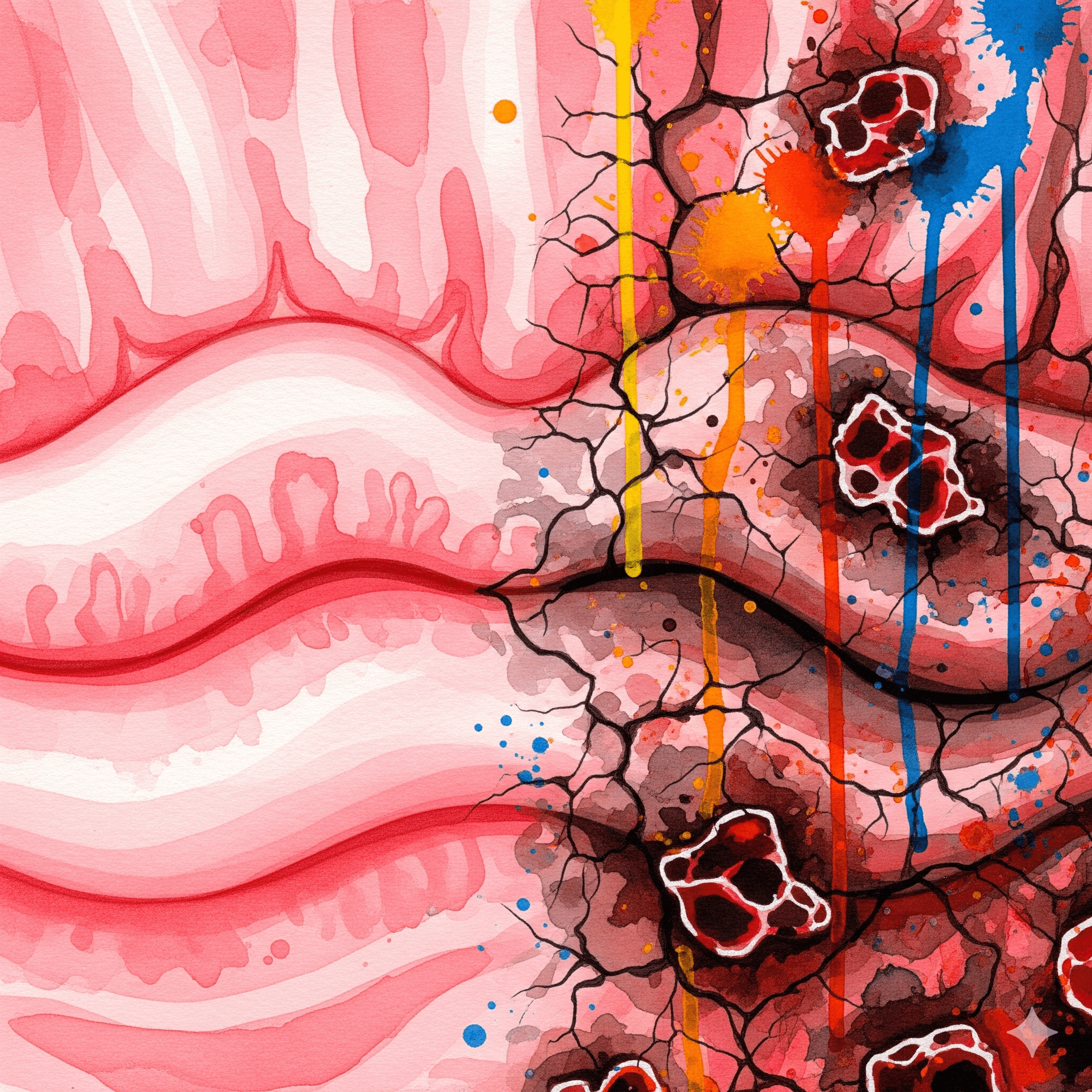

- Zerstörung der Darmschleimhaut: Wiederholter Konsum reizt und entzündet die empfindliche Schleimhaut. Das führt zu chronischen Schmerzen, Blutungen, Geschwüren und Entzündungen. Stell dir vor, jeder Toilettengang ist die Hölle.

- Inkontinenz: Die dauerhafte Schädigung und Reizung des Schließmuskels kann dazu führen, dass du Stuhl oder Winde nicht mehr halten kannst. Für immer.

- Erhöhtes Infektions- & STI-Risiko: Die zwangsläufig entstehenden Mikroverletzungen im Darm sind perfekte Eintrittspforten für Bakterien und Viren. Das Risiko für lokale Abszesse, aber auch für sexuell übertragbare Krankheiten (STIs) wie HIV oder Hepatitis C bei sexuellem Kontakt ist stark erhöht.

☠️ Das Überdosis-Risiko: Schneller als der Notarzt

Die rektale Applikation kombiniert die schlimmsten Eigenschaften verschiedener Konsumformen in Bezug auf das Überdosierungsrisiko.

- Fast so schnell wie Spritzen: Der Wirkungseintritt ist extrem schnell. Wenn der Stoff zu rein ist oder Fentanyl enthält, kann eine Atemdepression innerhalb von Minuten einsetzen – oft zu schnell, um noch rechtzeitig Hilfe rufen zu können.

- Nicht umkehrbar wie Schlucken: Wenn du eine Pille schluckst und eine Überdosis bemerkst, kannst du sie eventuell noch erbrechen. Eine rektal zugeführte Flüssigkeit ist sofort im System. Es gibt keinen Weg zurück.

- Unkalkulierbare Dosis: Die genaue Position im Darm entscheidet über die Stärke der Wirkung (Leber-Umgehung ja/nein). Dieselbe Menge kann einmal moderat und beim nächsten Mal wie eine intravenöse Injektion wirken. Diese Unberechenbarkeit macht eine sichere Dosierung unmöglich.

Bei Opioiden ist diese Konsumform ohne Naloxon-Notfallspray in Reichweite reines Glücksspiel.

🌅 „Der Tag Danach“: Der lokale & systemische Kater

Zusätzlich zum normalen „Drogenkater“ (Erschöpfung, Dehydration, Craving) kommen bei der rektalen Anwendung spezifische und sehr unangenehme Nachwirkungen hinzu.

- Lokale Schmerzen & Reizungen: Die Darmschleimhaut ist gereizt und entzündet. Das kann zu einem brennenden Gefühl, Schmerzen beim Stuhlgang und allgemeinem Unwohlsein im Analbereich führen.

- Blutungen: Leichte Blutungen nach dem Toilettengang sind ein häufiges und ernstes Warnsignal, dass das Gewebe geschädigt wurde.

- Magen-Darm-Störungen: Die Störung der natürlichen Darmfunktion kann zu Krämpfen, Durchfall oder Verstopfung führen.

- Erhöhte Scham & Schuld: Aufgrund der tabuisierten Natur dieser Konsumform berichten viele Betroffene von besonders intensiven Scham- und Schuldgefühlen am nächsten Tag, was den psychischen Kater verschlimmert.

❤️ „Für Angehörige“: Do’s & Don’ts

Diese Konsumform ist oft ein Zeichen einer fortgeschrittenen Sucht und wird extrem geheim gehalten. Wenn du z.B. nadellose Spritzen findest, ist das ein ernstes Alarmzeichen.

- ✅ Do’s (Das hilft wirklich):

- Urteilsfrei bleiben: Die Person schämt sich wahrscheinlich extrem. Zeige, dass du über das „Wie“ hinwegsehen und über das „Warum“ (die Sucht) reden willst.

- Fokus auf die Gefahr: Sprich das Thema Überdosis direkt an. „Ich habe gelesen, dass diese Art des Konsums extrem gefährlich ist. Ich habe Angst um dich.“

- Professionelle Hilfe ins Spiel bringen: Dies ist kein Thema für Laien. Biete an, gemeinsam eine Suchtberatungsstelle zu kontaktieren.

- ❌ Don’ts (Das macht es schlimmer):

- Ekel oder Abscheu zeigen: Das verstärkt die Scham und führt zu totalem Rückzug.

- Auf die „Perversion“ fokussieren: Es geht nicht um eine sexuelle Praktik, sondern um eine Form der Drogenapplikation. Behandle es auch so.

- Das Problem ignorieren: Aus Scham oder Unsicherheit nicht darüber zu reden, kann tödlich sein.

💡 Gesündere Alternativen & Strategien

Die rektale Anwendung wird oft aus Verzweiflung gewählt (kaputte Venen) oder dem Wunsch nach dem ultimativen Kick. Die einzige wirklich „sichere“ Alternative ist der Weg aus dem Zwang.

- Statt der Jagd nach dem Kick:

- Suchttherapie: Arbeite an den Ursachen, die dich nach diesem extremen Rausch suchen lassen. Lerne, mit deinen Emotionen umzugehen, anstatt sie zu betäuben.

- Selbsthilfegruppen (NA): Finde Gemeinschaft und Verständnis bei Menschen, die genau wissen, was du durchmachst.

- Statt dem Zwang zum Konsum bei kaputten Venen:

- Substitutionsprogramme: Wenn du opioidabhängig bist, ist eine Substitutionstherapie (z.B. mit Methadon, Polamidon) ein lebensrettender und medizinisch sicherer Weg, aus dem Teufelskreis von Beschaffung und riskantem Konsum auszustechen.

- Drogenkonsumräume: Hier kannst du unter hygienischen Bedingungen mit sterilem Material und unter Aufsicht von Fachpersonal konsumieren, das im Notfall sofort eingreifen kann.

🙏 Schutz & Hilfe: Was du tun kannst (Harm Reduction)

Wenn trotz der dringenden Warnung konsumiert wird, dann nur mit diesen überlebenswichtigen Regeln:

- IMMER eine frische, saubere (Einmal-)Spritze OHNE KANÜLE/NADEL benutzen.

- NIEMALS Konsumutensilien teilen! Auch keine Spritzen-Zylinder oder Mischgefäße.

- Gleitgel auf Wasserbasis verwenden, um Verletzungen beim Einführen zu minimieren.

- Dosis radikal reduzieren! Die Dosis muss DEUTLICH geringer sein als bei oraler oder nasaler Einnahme. Beginne mit einer winzigen Testmenge.

- Auf die Signale deines Körpers achten! Schmerzen, Blutungen oder Unwohlsein sind ernste Warnsignale!

Ausführliche FAQ

🤔 Warum sollte die Droge nicht zu tief in den Darm eingeführt werden?

✅ Das hat mit dem sogenannten „First-Pass-Effekt“ zu tun. Der allerletzte Teil des Darms (untere Rektalvenen) ist anders durchblutet und umgeht teilweise die Leber. Gelangt die Droge hier ins Blut, wirkt sie schneller und stärker. Gelangt sie tiefer in den Dickdarm, wird sie über die Pfortader zur Leber transportiert und dort teilweise abgebaut, bevor sie wirken kann. Diese ungenaue Platzierung macht die Dosierung extrem unberechenbar.

📈 Ist das Risiko einer Überdosis wirklich so viel höher?

✅ Ja. Weil die Aufnahme über die Darmschleimhaut sehr schnell und effizient sein kann – fast so schnell wie bei einer Injektion –, kann die volle Wirkung den Körper schlagartig treffen. Wenn der Stoff unerwartet rein ist oder Verunreinigungen wie Fentanyl enthält, hat der Körper keine Zeit zu reagieren. Das Risiko eines Atemstillstands oder Herzversagens ist massiv erhöht.

🩹 Kann der Darm sich davon wieder erholen?

✅ Das hängt von der Dauer und Intensität des Konsums ab. Leichte Reizungen können abheilen. Chronische Entzündungen, Vernarbungen oder eine Schädigung des Schließmuskels (die zu Inkontinenz führt) können jedoch irreversibel, also dauerhaft, sein. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, bei dem man sich lebenslange Schäden einhandeln kann.

🧼 Welche Hygieneregeln sind besonders wichtig?

✅ Absolute Sauberkeit ist entscheidend, um Infektionen zu vermeiden. Benutze immer eine neue, sterile Einmalspritze (ohne Nadel) für jede einzelne Anwendung. Teile niemals Spritzen, Mischgefäße (Löffel, Kappen) oder Wasser. Benutze ein Gleitgel auf Wasserbasis, um die mechanische Reizung der Schleimhaut zu minimieren.

📚 Wissenschaftliche Quellen & Referenzen

- Pharmakologie & Pharmakokinetik:

- Aktuelle Lehrbücher der Pharmakologie (z.B. „Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie“).

- Harm Reduction & Safer Use:

- Deutsche Aidshilfe: Bietet umfassende Informationen zu risikoärmeren Konsumformen und Safer Sex.

- „The Buzz“ (UK): Informationsprojekt mit detaillierten Anleitungen zur Schadensminimierung bei rektaler Applikation.

- Hilfsangebote & Beratungsstellen:

- Lokale Drogenberatungsstellen: Google „Drogenberatung [deine Stadt]“.

- Sucht & Drogen Hotline: 01806 31 30 31.

- Narcotics Anonymous (NA) Deutschland.

NeelixberliN Fazit: Sei ehrlich zu dir selbst!

Die rektale Drogenapplikation ist ein oft verschwiegenes, aber ernstes Thema in der Sucht- und Partyszene. Die „Schein-Vorteile“ werden durch die krassen Risiken wie Überdosierung und irreversible körperliche Schäden bei Weitem nicht aufgewogen. Es gibt keine sicheren Wege, harte Drogen zu konsumieren. Wenn du oder jemand, den du kennst, auf diese Konsumform zurückgreift, ist das oft ein Zeichen einer fortgeschrittenen Abhängigkeit. SUCH DIR HILFE! Du bist nicht allein.